ABOUT

HUNAU

劉兆穎教授課題組在鉤吻毒性種屬差異機制研究中取得新進展 成果在《BMC Medicine》雜志發(fā)表(組圖)

本網訊(動物醫(yī)學院?黃崇銀)近日,動物醫(yī)學院劉兆穎教授課題組在國際知名期刊《BMC Medicine》上在線發(fā)表了一篇題為“Hypoxia tolerance determine differential gelsenicine-induced neurotoxicity between pig and mouse” 的研究論文,該文章揭示了鉤吻在不同物種中引發(fā)毒性差異的分子機制,闡明缺氧耐受性是決定物種間毒性差異的核心機制。

鉤吻是著名的大毒植物,近年來鉤吻中毒事件在亞洲地區(qū)屢見不鮮;因鉤吻在人體內的吸收速率較快,急性中毒時如搶救不及時即引發(fā)死亡,帶來很大的健康和安全風險。先前報道,鉤吻對機體最主要的損害體現(xiàn)在神經系統(tǒng)和呼吸系統(tǒng)方面,如胸悶、乏力、抽搐、連續(xù)呼吸不規(guī)律、心律失常或呼吸停止等不良反應。然而,鉤吻對人和鼠有大毒,對豬羊等動物卻未見相關的中毒報道,鉤吻毒性存在明顯的毒性種屬差異。在畜禽健康養(yǎng)殖業(yè),鉤吻常作為天然飼料添加劑,提高仔豬的飼料轉化效率,促進動物生長。這一現(xiàn)象背后的機制一直尚未闡明。

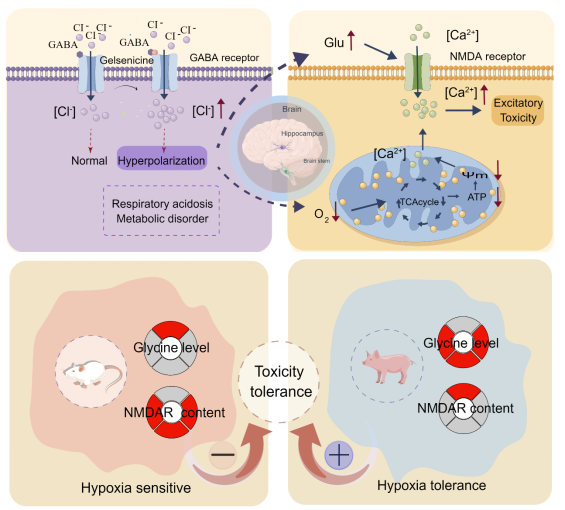

劉兆穎教授團隊通過多組學技術、分子動力學模擬和電生理記錄,深入探究了鉤吻素己的毒性作用機制,發(fā)現(xiàn)鉤吻素已通過增強γ-氨基丁酸(GABA)對GABA受體的作用,抑制中樞神經系統(tǒng),導致小鼠呼吸衰竭和缺氧;而缺氧進一步引發(fā)神經元過度興奮(NMDA受體興奮性毒性)及線粒體能量代謝紊亂,最終導致小鼠死亡。此外,該研究揭示了鉤吻素在不同物種中的毒性差異。小鼠和大鼠對鉤吻素高度敏感,而豬則表現(xiàn)出較高的耐受性。這種在人和鼠中沒有的獨特能力與豬高濃度的外周循環(huán)甘氨酸和低豐度的中樞NMDA受體水平密切相關,兩者都增加豬的耐受低氧能力而抵抗鉤吻素己毒性。同時在鉤吻素己致死小鼠中施用甘氨酸在很大程度改善了鉤吻素己誘導的缺氧缺血反應,并顯著增加小鼠存活率。因此,保證機械通氣,并給予甘氨酸來輔助治療,解決機體低氧癥狀應為臨床救治的關鍵。本研究為鉤吻的開發(fā)和合理應用提供了理論依據和數據支持,為鉤吻毒性種屬差異機制研究指明了方向,并為指導臨床治療鉤吻中毒提供一些新的思路。

湖南農業(yè)大學已畢業(yè)碩士研究生黃崇銀和博士研究生左夢婷為本論文的共同第一作者,湖南農業(yè)大學動物醫(yī)學院的劉兆穎教授和鄭曉峰教授為共同通訊作者,團隊的孫志良教授和李丕順副教授也參與了該研究。該研究得到了國家自然科學基金項目(32373072))和湖南省普通高等學校科技創(chuàng)新團隊的資助。